こんなに重要!非認知能力

モンテッソーリ教育を受けた人たちには、みなさんが知っている方々がたくさんいらっしゃいます。

・藤井聡太(将棋棋士)

・ジェフ・ベゾス(Amazon創業者)

・ラリーペイジ&セルゲイ・ブリン(Google創業者)

・アンネ・フランク(アンネの日記)

などなど

みなさん自分の好きなことに集中し、探求し、その能力を伸ばしたのですね。

すご過ぎてウチの子には関係ない?!

本当にそうでしょうか?

音楽講師時代、保育士時代と、

「この子にじっくりと集中する時間と場所が提供できたら、どんなに伸びていくだろう…」

と何度も思いました。

目の前のお子さんは、本当にそんな能力を持っていないと言えますか?

もしも素晴らしい能力を秘めていたらどうでしょう?

****************

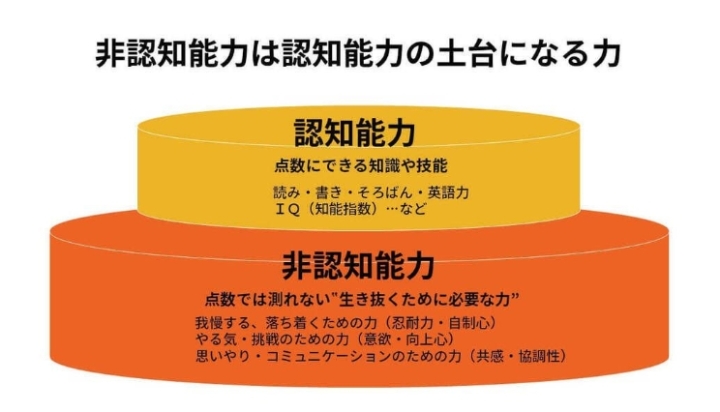

非認知能力という言葉を聞いたことがあるかたも多いと思います。

認知能力(記憶力、計算力、読解力など目に見える能力)と違って数値化しにくい能力です。目標達成への意欲、やりきる力、自制心、協調性、コミュニケーション能力などと表現されています。

認知能力と非認知能力の違いとは? 人生に役立つ力

非認知能力には大きく分けて、

「自分に対する能力」と

「社会や人に対する能力」があります。

****************

「自分に対する能力」

・自己肯定感

自分はこのままでいいんだ!と自分を認める力

・好奇心・発想

新しいことへ興味を持ち、工夫しながら考える力

・主体性

自分で目標を立て行動する力

・やりきる力

困難に直面しても諦めずに努力できる力

・自制心

感情・衝動などを自分でコントロールする力

****************

「社会や人に対する能力」

・コミュニケーション能力

自分の考えや気持ちを相手に伝え、相手の考えや気持ちも理解しようとする力

・協調性

他社と協力し、目標を達成する力

・共感力

相手の立場に立って考える思いやりの力

****************

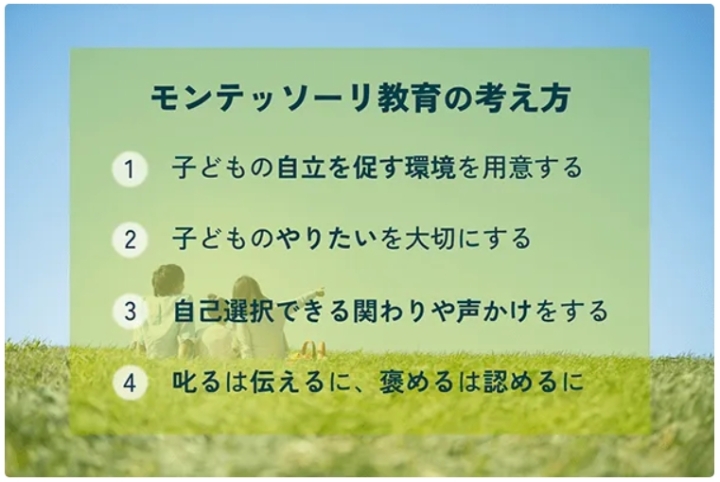

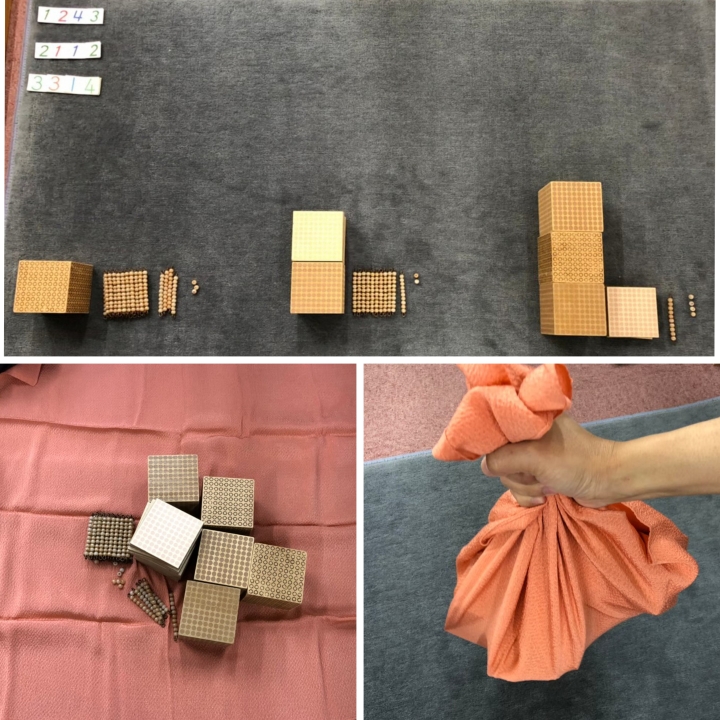

モンテッソーリ教育では子どもの活動をおしごとと呼びます。

大人が仕事をするように、子どもが自分自身を作り上げるための大切な活動だからです。

おしごとは教師が決めて子どもにやらせるのではありません。子ども自身が自分で今日やりたいおしごとを選び、やり切ったと思えるまで、何度も何度も繰り返します。

少し難しい場面でも挑戦を繰り返し

自分でやりきる力

そんな子どもたちを見守りながら育てていくのが

モンテッソーリ教育です。

今まさに注目されている

非認知能力を伸ばす教育です。

モンテッソーリ教育は生きていくうえで必要な「非認知能力」を伸ばすための教育【話題の子育てキーワード解説】

少し専門的な “非認知能力と認知能力”